历史故事|科举史上的传奇--“独中青坑”

"青坑",现今位于福建省永定区坎市镇清溪村。

"青坑",现今位于福建省永定区坎市镇清溪村。

清溪村位于永定河上游山间谷地,四周青山并峙,村原名"青坑"。后人觉得不大雅,以流经村中的溪水清澈之故,易名为"清溪"。这里钟灵毓秀,地灵人杰。清溪廖氏开基祖13世宗兴公于明朝正德、嘉靖年间由溪南里黄竹隔迁徙太平里清溪,繁衍至今,已历17代,有四百多年的历史了。清代康熙至光绪年间,共考中五翰林、二位进士、七位举人,是科举史上的奇迹。邑人称为"独中青坑"。

五翰林 二进士 七举人

廖鸿章(号南崖),乾隆二年进士,翰林院庶吉士,后为翰林院检讨,掌教苏州紫阳书院。

廖文锦(号邵庵),鸿章之孙,嘉庆十六年进士,入翰林院,历充国史馆纂修,道光元年任江西乡试主考官,道光二年出知河南南阳府、署南汝光道(从三品官)。

廖惟勋(号椅城),鸿章长曾孙,道光十三年恩科进士,入翰林院。后调贵阳府加道衔,署贵西兵备道,历署西安、铜仁、都匀知府。

廖寿丰(号谷似),鸿章长玄孙,同治十年进士,入翰林院。后调河南布政使,光绪十九年授浙江巡抚(从二品官)。

廖寿恒(号仲山),鸿章次玄孙,同治二年进士,入翰林院。光绪二十三年晋升为刑部尚书,光绪二十五年调任礼部尚书(正二品官)。

廖瑛(号璞完),乾隆二年进士,在刑部多年,主政户科,掌京畿、山东、浙江各道监察御史、云南驿监道,后升为江西按察使,署布政使(正三品官)。

廖文蔚又名霞峰,字道辉,嘉庆年间进士。

廖冀亨(号瀛海),鸿章之父,康熙二十九年举人,后任江苏吴县知县,署苏州府。

廖琦 (彩若),乾隆六年举人。

廖寿谦(号晓岑),乾隆三十年举人,后任福建政和县教谕。

廖文翟(号华卿),道光五年举人,授花县知县加同知衔,历署曲江、徐闻、东安等知县。

廖惟嵘(号笠仙),道光二十年恩科举人,授靖江县学教谕。

廖世纶(号绶青),光绪三十二年工科举人,后任民国工商部、农商部佥事科长、代理工商司司长。

廖叙畴,光绪三十二年政治科举人、法国政治学士,后任驻法国巴黎总领事、驻俄大使馆头等参赞。

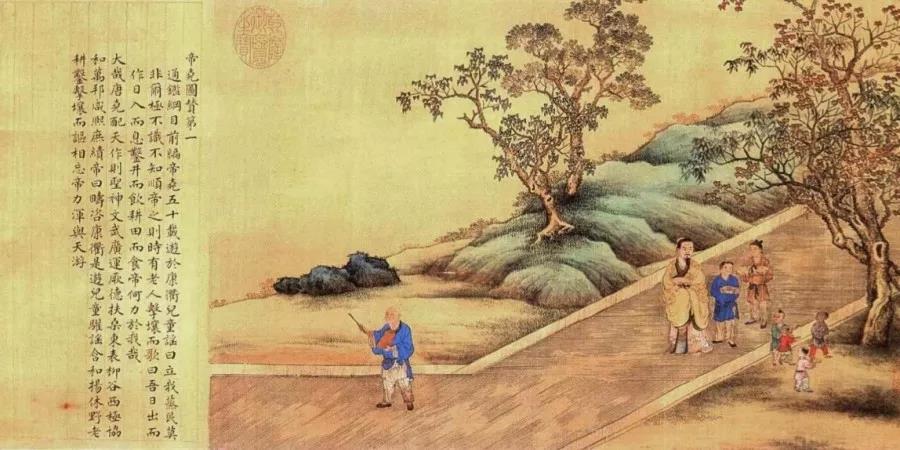

其文学书画亦颇有造诣。画作有《历代帝王巡幸图》,文学著作有《黎余诗草》、《紫阳课艺》、《勉学歌》等。

相关阅读:

-

没有相关信息